動力ポンプの盛衰

明治30年代の初め、警視庁消防本部は、消防体制を強化するため蒸気ポンプの増強を計画した。市原求に製作を依頼したところ、明治32年(1899)、蒸気ポンプの試作に成功し、国産化を進めることとなった。翌年以降、富山市、静岡市、金沢市、名古屋市からも引き合いがあり、全国的に普及し、明治後期から大正初期にかけて大いに活躍した。

明治44年(1911)には、大阪市が自動車式蒸気ポンプ車を導入し、ガソリン消防自動車時代の先鞭をつけることとなる。なお大阪市は、このとき救助はしご自動車も同時に導入した。

大正3年(1914)の大正博覧会が開催された。ここにイギリスのメリーウエザー社とドイツのベンツ社が、それぞれ消防ポンプ自動車を出品して、これを横浜市と名古屋市が1台ずつ購入し、わが国で初めて使用することとなった。東京は、それから3年遅れて大正6年(1917)の導入となった。

その後水槽付ポンプ車が登場し水利に関係なく火点に直行して消火活動に就くことができるようになった。救助用はしご、救助袋、人命救助用具を積載し、援護注水を受けて速に人命救助を行うことができた。しかし、全国的に見ると腕用ポンプが各地域の消火活動を実質的に支えていた。現在のような動力ポンプの隆盛は戦後の小型自動ポンプの登場をまたなければならなかった。

(『自治体消防50年の歩み』より)

![]()

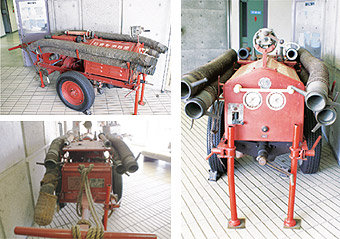

昭和16年に東洋レーヨン株式会社愛媛工場から松前町に寄贈され、新立消防特別班に配備されていたが昭和23年1月、宗意原班に配備替えされ昭和45年頃まで消防現場で活躍していた。(松前消防署展示)

小型で持ち運びが出来る消防ポンプの一号機を開発。VC50型である。この機種は国家公安委員会の検定規格合格の基準をクリアするものだった。しかし、多くの市町村は腕用ポンプを使用していたのでこの小さな動力ポンプの革新性を認識することが出来なかった。だが使ってみると軽く持ち運びに便利で、放水能力が桁外れに高く、壊れないことがわかると飛躍的に普及した。その後も改良が加えられ、1970年代には重量30キロの、女性でも運べるV15A消防ポンプが開発され小型消防ポンプのメーカーとしての地位を不動のものとした。日本の町の成り立ちと住宅文化をふまえた消火活動を考えたときの回答がこのトーハツの小型消防ポンプである。

VB-3型

VC-50型からVF50型へ

山田ポンプ商会に対し「トーハツ」が発行した代理店のプレート