腕用ポンプの普及

明治5年から6年にかけて東京警視庁の初代総監・川路大警視が洋行し、西洋の消防ポンプの優秀さを認めるに至って、本格的な消防機器の輸入が始まる。明治8年(1875)、東京警視庁安寧課消防掛は、フランスからイギリス製の腕用ポンプ9台を輸入。このポンプを「甲号ポンプ」と称し、地方ではフランスから輸入したことで「フランス型ポンプ」とも呼ばれた。しかし、輸入価格は631円と高価であり、折からの国産品奨励も手伝って、明治9年(1876)東京警視庁安寧課消防掛は製作技師である市原求に、輸入したこのイギリス製腕用ポンプをモデルに試作品を作らせたところ、輸入品に劣らない腕用ポンプが完成し、翌10年から量産化に入った。その性能は、吸引水量が1分間に1石5斗から1石6斗(270リットル~288リットル)、水力は高さ15間(約27m)であり、価格は445円であった。

その後、明治17年(1884)に、消防本署は腕用ポンプ40台の増設に際して、外国からの輸入に頼らず国産腕用ポンプが製作できないかと考え、警視庁所属の石川島監獄工作所に製作を依頼すると、数か月後に国産化に成功した。この腕用ポンプは「乙号ポンプ」又は「ドイツ型ポンプ」と呼ばれ、吸引水量は1分間に234リットル、水力は高さ23mと、先に国産化された甲号ポンプよりやや劣るものの価格は430円と安い。量産が可能となったことから、江戸時代から唯一の消防機器であった竜吐水は、この年の末に廃止された。

腕用ポンプは吸管を使い水利を確保し、ホースを伸ばして火点を直接攻撃するという現代の消防に通じる消防戦術の歴史上のエポックとなった。

(『自治体消防50年の歩み』より)

![]()

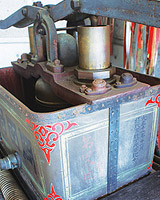

この腕用ポンプは岡田村消防第四部(現北川原班)において摂政殿下行政記念として大正11年11月に部落有志の寄付金にて購入したポンプ。大正11年11月吉日 松山市 山田ポンプ商会製作所の記入あり。北川原班から提供され、現在松前消防署に展示。

ドイツで発明され、輸入されたが警視庁が購入、これを模造し、国産とした。吸引水量は一分間に234リットル高さ23mの能力がある。乙号ポンプは江戸時代から続いた龍吐水に置き換わっていった。

(愛媛県消防学校展示)